8月になりました✨

もう今年半分終わってしまいました。

早いですね!〜

今日から新しく外壁工事が始まります。

越前市で「いつまでも健康で快適」な家づくりの提案・施工をしています

8月になりました✨

もう今年半分終わってしまいました。

早いですね!〜

今日から新しく外壁工事が始まります。

暑い日々が続いております。

お客様のお宅訪問からの帰りに見つけた

ひわまり畑🌻

まだまだ暑さはこれから!

体調には気を付けて

水分補給と塩分補給も忘れずに

毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれてるのか?と思うくらいの猛暑がこれでもかと続いています。

この暑さは年齢関係なく油断できません。

外に出る用事がなければ、エアコンを付けて部屋に籠っていることをおすすめするレベルではないでしょうか?

この暑さがいつまで続くのか?を考えると気が遠くなりそうですが、

なんとか耐え抜かなければならないのです。

「これだけ熱いと、建築現場では続々熱中症で倒れるんじゃないの?」

そう思われがちですが、いやもちろん具合悪くなる方が多くはなりますが、この状況でも乗り越えて毎日頑張っている現場の人たちから聞く、

「熱中症にならないコツ」を並べてみたいと思います。

まあこんなところでしょうか?

一日の仕事の中でも一番熱い時間帯に日陰になるよう工程を考える。というのは毎日できる工夫かもしれませんね。

3・は主に飲み物ですが、私自身が用意するものを少しご紹介します

私が現場に出て周りに店舗も自販機も無いような場所の場合は

「梅干し」や「漬物」「塩分チャージ系のタブレット」などの塩分のあるものを持っていくことはもちろんですが

いつまでも冷たいお茶やジュースが飲めるようひと工夫しています。

現場には当然クーラーボックスを持っていきますが、今のこの暑さではちょっとやそっとの「保冷剤」ではせいぜい持って昼までで効果が無くなってしまうので

私は500のペットボトルに真水を入れて凍らせたものを2~3本用意し、他のお茶やジュースと一緒にクーラーボックスに入れます。

お昼くらいになると3分の1は溶けてますね。

昼からはどんどん水分が欲しくなりますので、氷が溶けた真水もどんどん飲みます。

すると氷だけ残るので、そこにジュースなりお茶なりを移して飲むんです。

こうすることで大体5時くらいまでの冷たい水分は確保できています。

まだまだ暑い日が続きますが、熱中症にはお気をつけくださいませ。

暑いですね~。

福井は海風で湿度も高いので浴室で呼吸しているような感覚の時があります。

風のない時は特にしんどいですよね。

住まいも同じで高温多湿で空気の流れが無いのは家に異常をきたす原因にもなります。

こういう時は『カビやシロアリ』の繁殖も活発なので、こういったのがジリジリと住まいの劣化を進めてしまうので注意が必要な場合があります。

近頃特にトラブルが多いのは床下ですね。

夏場の床下は本来、ひんやりと涼しいイメージなんですが最近の高温多湿ぶりは地面を温める威力がすごくて、酷い時はエアコンのかかった部屋の床板の裏側がベタベタに結露することもあるほどです。

それがどう影響するか?

床板が薄い板を張り合わせた「合板」である場合は、湿気で濡れて乾き濡れて乾き。を繰り返すことで、接着材の効果も薄れ張り合わせた板がバラバラになってしまいます。

合板がバラバラになる程度ならまだ良くて、シロアリや不朽となってくると床を支える構造にも影響が出てしまいます。つまり修理が大きく広範囲になってしまうということですね。

そうなる遥か前にご自宅でできることはやっておきましょう。

稀に「虫がはいるから」とか「蛇が入る」とせっかくの床下の換気口(孔)を板か何かで塞いでしまうお宅がありますが、床下の通気・換気を止めてしまい、湿気の逃げ場をふさいでしまうことにもなりますのでご注意ください。

近頃の住宅は換気口(孔)が無いタイプもありますし、布基礎ではない束石が基礎なんていう造りのタイプもあり、全てが換気口があるとは限りませんが、床下の通気は一度気にしてみるとよいかもしれません。

暑い日となっております。

水分補給しっかりしながら外壁工事始まりました。

年初からの凍結被害が結構多かったのは、先の記事にも書かせていただきました。

特に今年の落雪は雪が解けて凍り、溶けて凍りを繰り返した重くて硬い雪になって落ちてきたので危険極まりなかったね。といったお話での続きになります。

「凍った雪の塊が落ちてくる」ということに対してお客さんの中では

「雪国やから仕方ないやん。」と腹をくくってしまっている方もいれば

「なんとかしての」と問題解消に乗り出す方も居られます

どちらが良いか?はその規模や状況によって異なりますが

「本当に勘弁してほしい…」

という場合は、何かを我慢して、費用をかけて、時間を作って問題解決に向き合っていただくことも必要かなと思います。

もちろん、譲れない部分やこだわりがある場合は現状を変えるわけにはいきませんので同じ形で復旧する。ことは普通にございます。

「それは建物の外に張り出したアルミ製の物干し用テラス」

これは優れもので、壁・天井(屋根)が透明なので物干しにはもってこいの商品です。なので今も尚人気がありますよ。

ただし設置をする場所によっては、軒先の雪が落ちて屋根にぶつかります。

特に今年のような雪と氷のミルフィーユ状態の塊が落ちてきたらひとたまりもないわけです。

大げさなタイトルを付けてしまいましたが、

お客さんには、その落雪「頻度」や「危険性」をご理解いただき

「今まで明るかったポリカー屋根を、木造の屋根に変え、明かりは少なくなるけど安全を優先する」方をご提案させてもらいました。

結構慎重に悩まれましたが、木造の鉄板葺きの屋根に変える決断をされました。

アルミ製のテラス屋根はあまり雪が屋根に積もる想定はされておらず、常に雪が溶け落ちるような絶妙な勾配になっていますので、アルミの柱や梁にあまり負担はかかりません。

なので今回、木造の屋根にするについても雪がすんなりと流れ落ちる角度をつけるようにしました。もちろん雪止めは付けません。あまり雪が積もると重みでアルミの梁がたわんでガラスが割れないとも限りません。

結果としては結構背の高い物干しテラスでしたので、壁からの日差しで十分明るさが採れていて、丈夫になり、今後はポリカ屋根の落雪被害から解放されるということで喜んでいただけました。

あと意匠的にも「木の雰囲気が良い」と気に入っていただけたようです。

本日よりリフォーム工事始まります

タイル張りのお風呂です。大野という土地柄、冬はとても寒いとの事でした。

解体中

富士山の絵、時代を感じます。

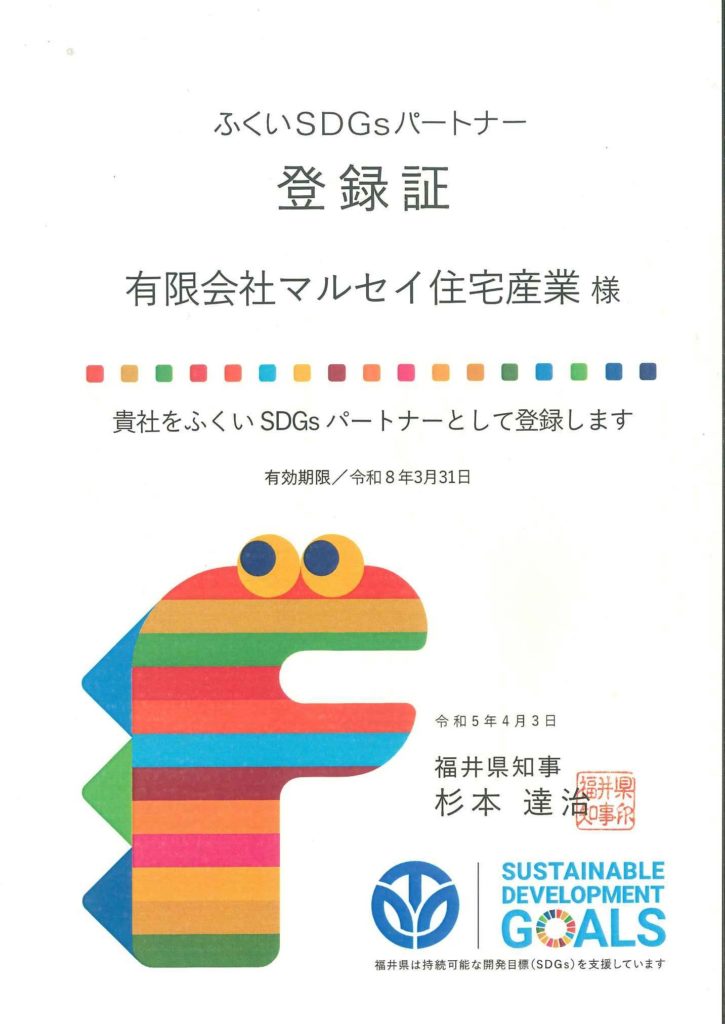

ふくいSDGsパートナーに登録しました。

「未来のために。〜次の世代に選ばれる福井へ〜」

活動コンセプトに沿って活動を行ってまいります。

4月に入り、新しい現場が始まります。

ご縁に感謝です🙏

仕事に繋がる様に誠心誠意務めて参ります。