玄関廊下の床工事がなかなかできない理由

玄関はお客さんから一番見える所なので一番直したい場所ありながら、家族が頻繁に通ることから工事を後回しにしがちな場所でもあります。

また、玄関からつながるメイン廊下も、トイレ・洗面所・各部屋・階段に出入りするための主要通路なのでなかなか工事に踏み切れない。

でもやる時は腹をくくって多少不便でも職人さんと息を合わせてやってしまいましょう。「こんなに安心して歩けるなら、なんでもっと早く決断しなかったんやろ?」って、工事が済んでからそう感じる方多いですよ。

新しい床板を古い床板の上から重ねて貼る

古い板に重ねて貼ることで床が丈夫になりますし、古い床を剥がさないので産廃も少なくて済むというメリットがあります。

また、床を捲って貼りかえようとすると床板が無くなるので、ここのようにご家族が頻繁に行き来するような場所の工事だととても危険なのです。

大工さんがいる間は気を張っていても大工さんが帰った後に床が無くなっていることをうっかり忘れていたり、外に出ているご家族に知らせていなかったりして危険なことがあります。

(床に仮に合板を敷いたとしても多少隙間ができます)

なので重ねて床を貼ることができるのであれば、床板貼りが途中になっていても古い床がそのまま残っているので、落ちることはないので安心ですね。

ただしデメリットとしては、床のレベルや不陸や凹凸を直したり、断熱材を敷き込んだり、床下の構造から直したい場合(床の全体的な浮わつき等)は古い床板を捲る方が仕事が早くなるので、どうせ捲るなら貼り換えた方が良いでしょうね。

という考え方もできます。

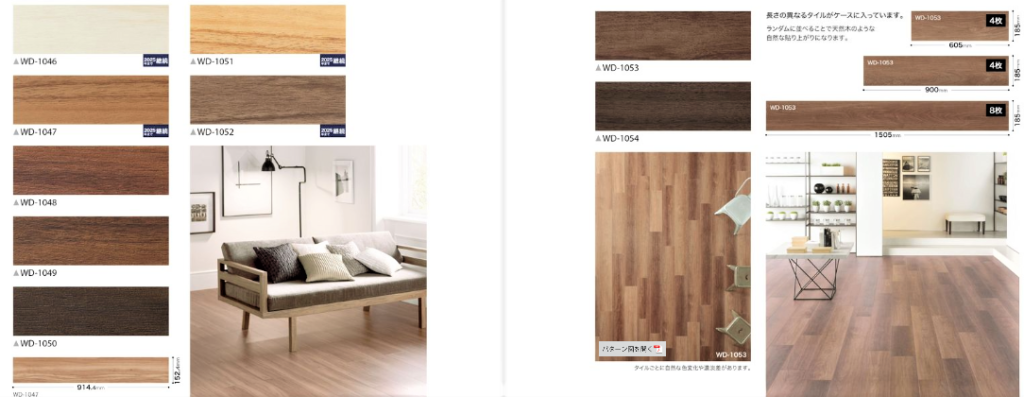

床板の貼り方向も大事です。

長い廊下に対して直角方向に溝があると、ちょっと違和感(奥行が狭く感じる)が出るかもしれません。

最近はノンワックス仕様のフロアー材があります。

ノンワックス仕様のフロアー材に合わないワックスを使うと艶が斑になったりしますので、基本ワックスをかけずモップで乾拭きでいいと思いますし、それで取れなければ硬く絞った雑巾で水拭きする程度にしたほうがいいでしょう。