1月もあと少しで終わりを向かえます。

天気に恵まれた今週は、今年度初となるチラシを配りに回っております。

雪の残る道を歩いていると、珍しい足跡が…

社長曰く

イノシシだな

春はまだ遠いみたいです。

越前市で「いつまでも健康で快適」な家づくりの提案・施工をしています

1月もあと少しで終わりを向かえます。

天気に恵まれた今週は、今年度初となるチラシを配りに回っております。

雪の残る道を歩いていると、珍しい足跡が…

社長曰く

イノシシだな

春はまだ遠いみたいです。

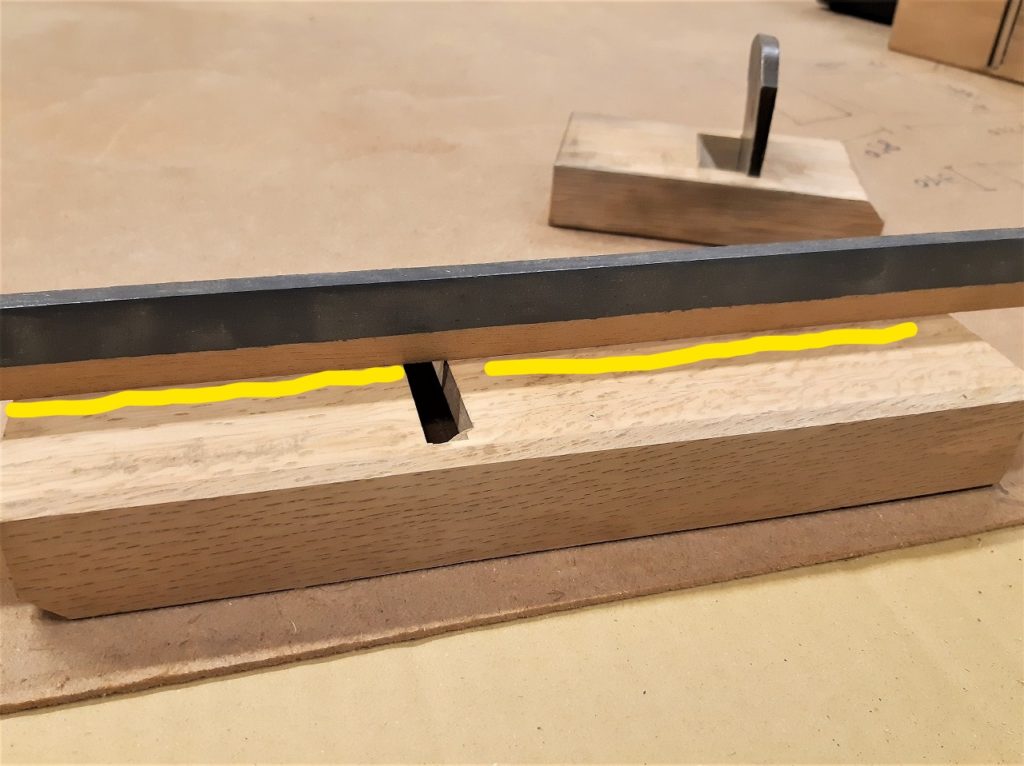

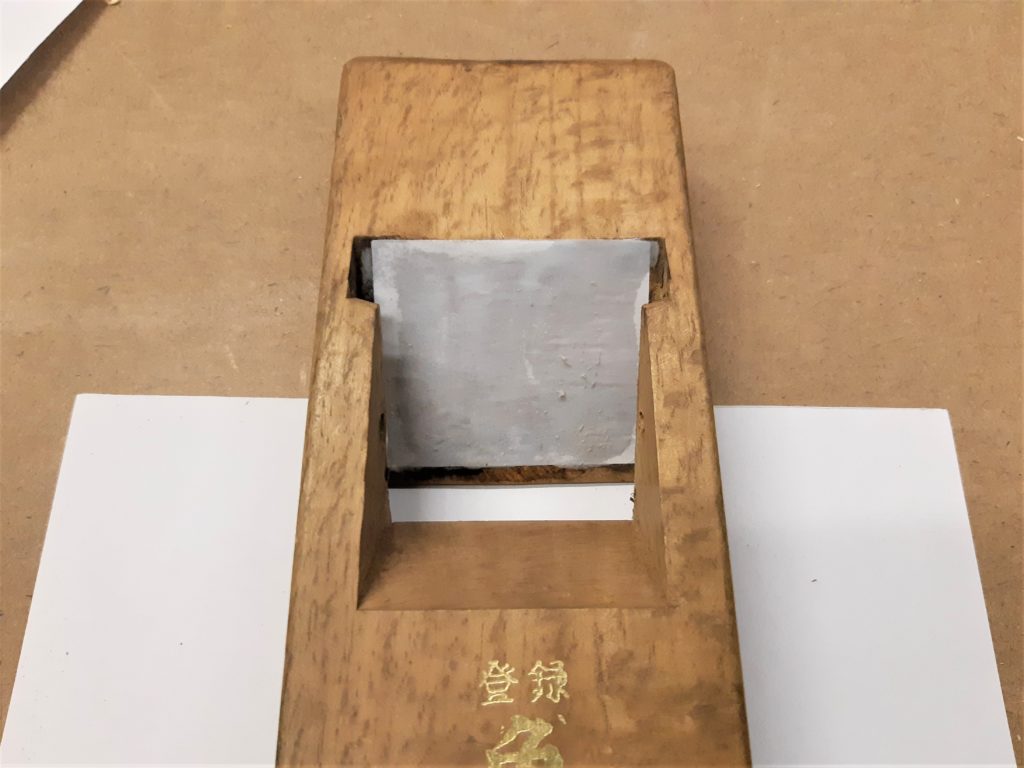

鉋台の調整も木を綺麗に削るための役割を十分担っています。

どんなに刃を確実に砥いでも、台の調整がままならないと上手に削れません。

建築現場で鉋を頻繁に使うことはほとんどないですかね。少なくなりましたが和室まわりとか化粧の木肌を見せる自然木仕上げの内装、リフォームで化粧の現場合わせ。とかですと、まだ使うかもしれません。それでも工場で加工した化粧木材を大工さんが取り付けるだけの方が多くなってると思います。

それでも道具を大切に自分でメンテナンスできるということと、いつでも使えるように準備しておくということは、良いもの作りの心構えとして、そういった一面もまだ世の中に残ってほしいな。と感じながら今回の鉋を片付けました。

以上、「鉋のメンテナンス」連載おわり

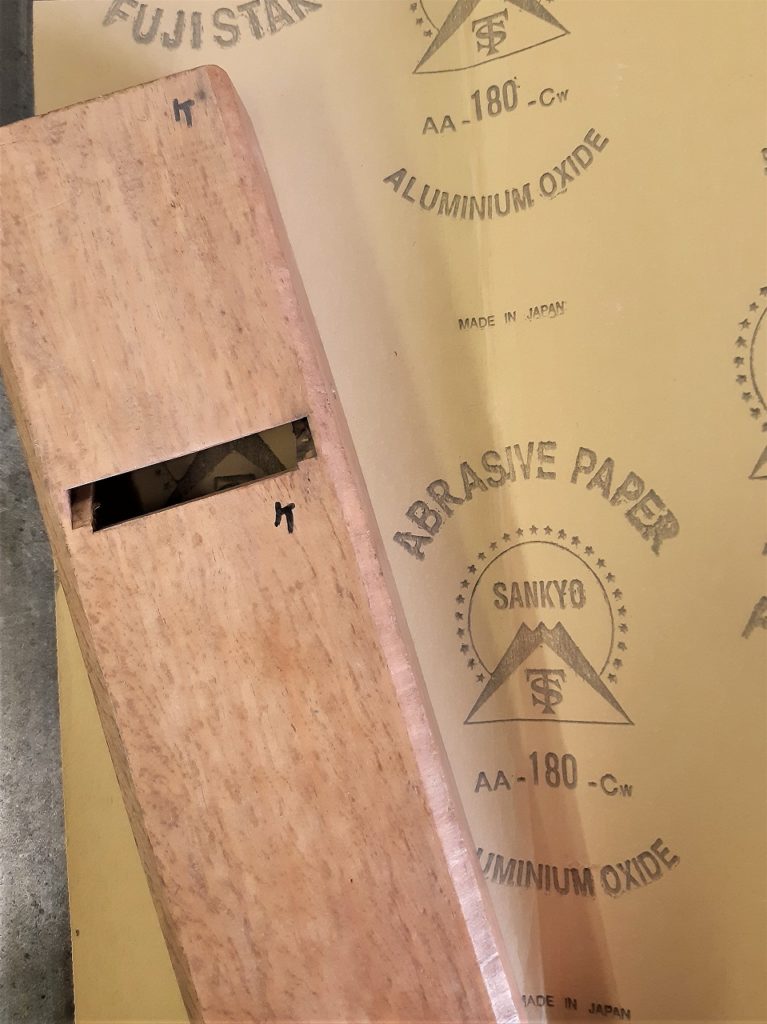

前回は本刃の裏出しをしたので、ほんのわずかですが刃の厚みが薄くなります。なので次は鉋台に本刃をセットしてみてガサガサに緩んでしまったあたりを直します。

紙を貼ったら一晩置いて乾かします。少し厚めの紙を貼って刃を出し入れしながら紙を削り、締まり具合を調整していきます。

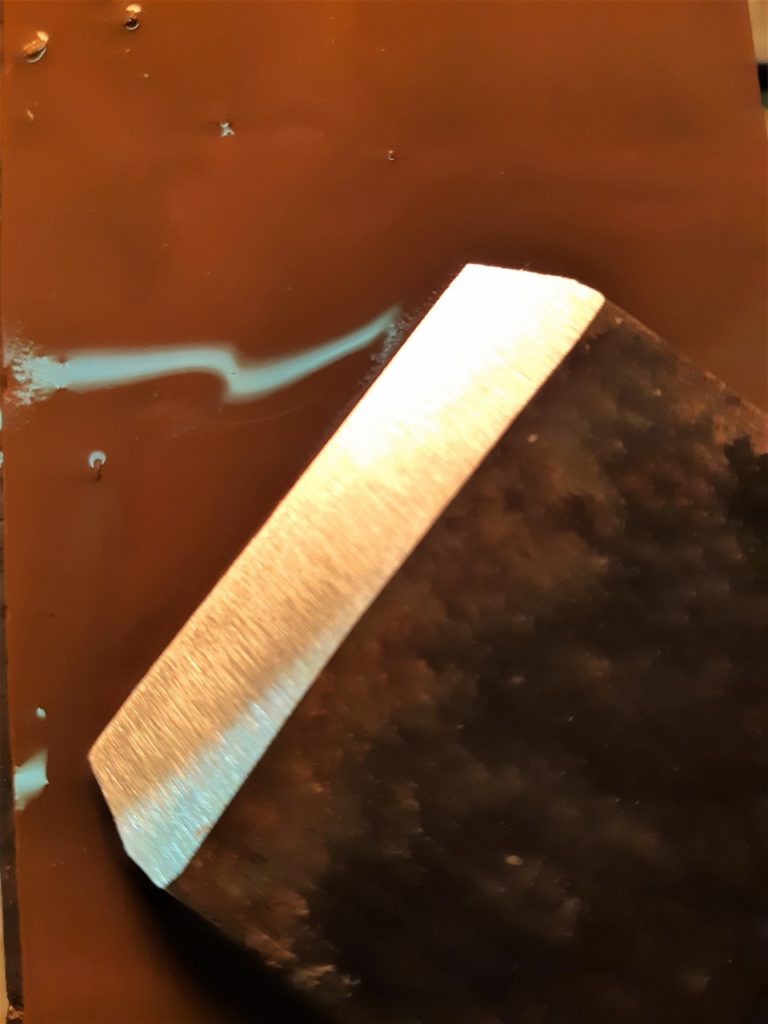

鉋台の方が乾燥中なので刃も砥ぎました。

刃先の仕上げの程度は人それぞれですし、砥ぐ砥石も色々あります。

私はごく普通の人工砥石♯8000(超仕上げ砥石)を使っています。

かれこれ25年以上も昔、大工の親方から鉋の調整の仕方を教わりました。その時はしっかり頭に叩き込んで時折それを思い出してはメンテナンスしてきましたが、近ごろの仕上げ材は建材(加工製品)が多く、糊や樹脂で固められた建材を鉋で削ると一発で鉋の刃がボロボロになってしまうため、大まかに調整する程度でした。

最近になってとある大工さんの影響から少しづつ鉋の調整をしっかりするようになりました。

例え少々刃が錆びていても鉋の台が曲がり捻じっていても、適切なメンテナンスをしてやればまた元の綺麗に木を削れる鉋になる。ということや、刃を砥ぐときの集中力とか鉋台を妥協無く修正するこだわりとかメンテナンスをする道具を作ったり、一つの道具でしかないのになかなか奥が深いのが『鉋(かんな)』だと思いました

そこで今回は、そんな私なりの鉋のメンテナンスを掲載し、また将来自分のメンテナンスを見直す時のための記録にしたいと思います。

譲ってもらった鉋がどんな状態か?クセはあるのか?どこまで錆が侵食しているのか?

によってメンテナンスする時間はまちまちです。

でも時間に余裕があるときでないと、今回のように切りの良いところまでやって次回に持ち越すことができなくなってしまい、中途半端な所でおわってしまうと次再開する時に分からなくなってしまいます。

前回からの続きが少し遅くなってしまいましたが、2階の廊下床を綺麗にする。というテーマで筆を執っている次第です。詳しくは前回の「2階の廊下床に新しい床板を重ねて貼る」(←クリックすればそのページに飛ぶ予定です)をみていただければ

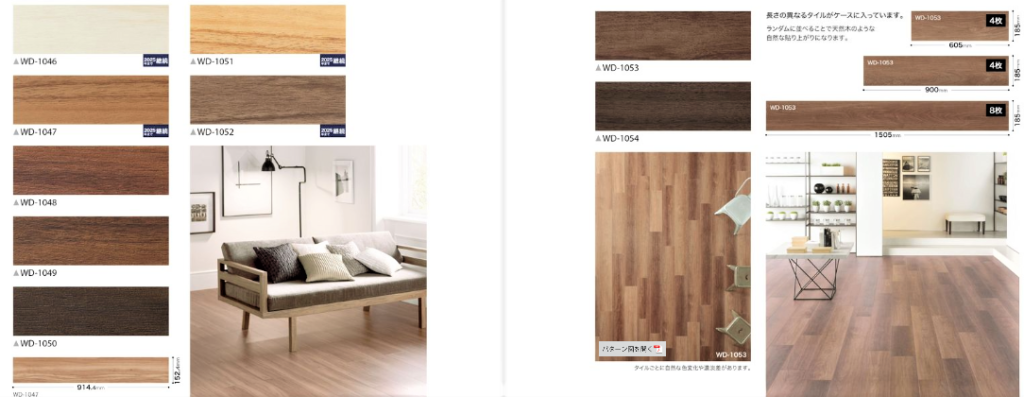

結論から申しますと、フロアータイルを貼ることになったのですが、その理由は

といったことでフロアータイルに決まりました。

新築と違い、リフォームの場合は床の状態を確認して極力理想的な下地になるよう処理をしていきます。その理想的な状態とは?

下地ができればひたすら貼っていきます。段取り8分と言いますが、下地処理で結構時間を要します。

フロアータイルはゴム系の基材に木目や石・鉄板・タイルといった色んな柄をプリントした床材ですので、部屋の雰囲気に合わせて選択のパターンが無数にあって、こだわる方にはとことんこだわることができる素材だと思います。

ただ、ゴム系の基材なので接着剤とも相まって、最初のうちはすこーしニオイが気になる(特に暑い時期)ので、使用するにあたり確認してもらうようにしています。

今回は2階の床の重ね貼りのうちのひとパターン、「フロアータイルという選択」をご紹介しました。建築は床ひとつとっても色んなパターンがあります。しかし、その場の状況や状態、ご希望、劣化度を考慮するとかなり資材の選択肢は絞られていきますので、そういった提案力も大切です。

旧年中は沢山のお客様に

格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます

ご縁を大切に、1つ1つ丁寧に

お客様が安心して頂けますように

心を込めて務めさせ頂きます

本年も

マルセイ住宅産業を

何卒よろしくお願いします